Vorab!

Leider kommt im Internet bei meinem (inzwischen veralteten) FrontPage-Programm längst nicht alles so, wie von mir in html angegeben. Farben kommen anders, als von mir geplant, Satzbreiten wollen nicht so wie von mir markiert, Bilder kommen manchmal an der falschen Stelle, und - wenn ich Pech habe - erscheint statt des Bildes gar eine Leerstelle.

Was tun? Wer kann helfen?

*

Wird laufend bearbeitet!

Wir sind TUWINER: Das Yak-Hirtenehepaar Oorshan hoch oben in den Bergen des Sajan.

Foto: Detlev Steinberg

Zeichnung: Karl-Heinz Döhring

"Die Seele, denke ich, hat keine Nationalität."

Juri Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des Vergessens, 2007

Wenn wir für das eine Volk eine Zuneigung oder gegen das andere eine Abneigung hegen, so beruht das, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, auf dem, was wir von dem jeweiligen Volk wissen oder zu wissen glauben. Das ist – seien wir ehrlich – oft sehr wenig, und manchmal ist dieses Wenige auch noch falsch.

Ich habe für die Berliner Illustrierte FREIE WELT jahrelang die Sowjetunion bereist, um – am liebsten - über abwegige Themen zu berichten: über Hypnopädie und Suggestopädie, über Geschlechtsumwandlung und Seelenspionage, über Akzeleration und geschlechtsspezifisches Kinderspielzeug... Außerdem habe ich mit jeweils einem deutschen und einem Wissenschaftler aus dem weiten Sowjetland vielteilige Lehrgänge erarbeitet.* Ein sehr interessantes Arbeitsgebiet! Doch 1973, am letzten Abend meiner Reise nach Nowosibirsk – ich hatte viele Termine in Akademgorodok, der russischen Stadt der Wissenschaften – machte ich einen Abendspaziergang entlang des Ob. Und plötzlich wurde mir klar, dass ich zwar wieder viele Experten kennengelernt hatte, aber mit der einheimischen Bevölkerung kaum in Kontakt gekommen war.

Da war in einem magischen Moment an einem großen sibirischen Fluss - Angesicht in Angesicht mit einem kleinen (grauen!) Eichhörnchen - die große FREIE WELT-Völkerschafts-Serie** geboren!

Und nun reiste ich ab 1975 jahrzehntelang zu zahlreichen Völkern des Kaukasus, war bei vielen Völkern Sibiriens, war in Mittelasien, im hohen Norden, im Fernen Osten und immer wieder auch bei den Russen.

Nach dem Zerfall der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zog es mich – nach der wendegeschuldeten Einstellung der FREIEN WELT***, nun als Freie Reisejournalistin – weiterhin in die mir vertrauten Gefilde, bis ich eines Tages mehr über die westlichen Länder und Völker wissen wollte, die man mir als DDR-Bürgerin vorenthalten hatte.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist nun mein Nachholebedarf erst einmal gedeckt, und ich habe das Bedürfnis, mich wieder meinen heißgeliebten Tschuktschen, Adygen, Niwchen, Kalmyken und Kumyken, Ewenen und Ewenken, Enzen und Nenzen... zuzuwenden.

Deshalb werde ich meiner Webseite www.reller-rezensionen.de (mit inzwischen weit mehr als fünfhundert Rezensionen), die seit 2002 im Netz ist, ab 2013 meinen journalistischen Völkerschafts-Fundus von fast einhundert Völkern an die Seite stellen – mit ausführlichen geographischen und ethnographischen Texten, mit Reportagen, Interviews, Sprichwörtern, Märchen, Gedichten, Literaturhinweisen, Zitaten aus längst gelesenen und neu erschienenen Büchern; so manches davon, teils erstmals ins Deutsche übersetzt, war bis jetzt – ebenfalls wendegeschuldet – unveröffentlicht geblieben.

Sollten sich in meinem Material Fehler oder Ungenauigkeiten eingeschlichen haben, teilen Sie mir diese bitte am liebsten in meinem Gästebuch oder per E-Mail gisela@reller-rezensionen.de mit. Überhaupt würde ich mich über eine Resonanz meiner Nutzer freuen!

Gisela Reller

* Lernen Sie Rationelles Lesen" / "Lernen Sie lernen" / "Lernen Sie reden" / "Lernen Sie essen" / "Lernen Sie, nicht zu rauchen" / "Lernen Sie schlafen" / "Lernen Sie logisches Denken"...

** Im 1999 erschienenen Buch „Zwischen `Mosaik´ und `Einheit´. Zeitschriften in der DDR“ von Simone Barck, Martina Langermann, Siegfried Lokatis (Hrsg.), erschienen im Berliner Ch. Links Verlag, ist eine Tabelle veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Völkerschaftsserie der FREIEN WELT von neun vorgegebenen Themenkreisen an zweiter Stelle in der Gunst der Leser stand – nach „Gespräche mit Experten zu aktuellen Themen“.

(Quelle: ZA Universität Köln, Studie 6318)

*** Christa Wolf zur Einstellung der Illustrierten FREIE WELT in ihrem Buch "Auf dem Weg nach Tabou, Texte 1990-1994", Seite 53/54: „Aber auf keinen Fall möchte ich den Eindruck erwecken, in dieser Halbstadt werde nicht mehr gelacht. Im Gegenteil! Erzählt mir doch neulich ein Kollege aus meinem Verlag (Helmut Reller) – der natürlich wie zwei Drittel der Belegschaft längst entlassen ist –, daß nun auch seine Frau (Gisela Reller), langjährige Redakteurin einer Illustrierten (FREIE WELT) mitsamt der ganzen Redaktion gerade gekündigt sei: Die Zeitschrift werde eingestellt. Warum wir da so lachen mußten? Als im Jahr vor der `Wende´ die zuständige ZK-Abteilung sich dieser Zeitschrift entledigen wollte, weil sie, auf Berichterstattung aus der Sowjetunion spezialisiert, sich als zu anfällig erwiesen hatte, gegenüber Gorbatschows Perestroika, da hatten der Widerstand der Redaktion und die Solidarität vieler anderer Journalisten das Blatt retten können. Nun aber, da die `Presselandschaft´ der ehemaligen DDR, der `fünf neuen Bundesländer´, oder, wie der Bundesfinanzminister realitätsgerecht sagt: `des Beitrittsgebiets´, unter die vier großen westdeutschen Zeitungskonzerne aufgeteilt ist, weht ein schärferer Wind. Da wird kalkuliert und, wenn nötig, emotionslos amputiert. Wie auch die Lyrik meines Verlages (Aufbau-Verlag), auf die er sich bisher viel zugute hielt: Sie rechnet sich nicht und mußte aus dem Verlagsprogramm gestrichen werden. Mann, sage ich. Das hätte sich aber die Zensur früher nicht erlauben dürfen! – "Das hätten wir uns von der auch nicht gefallen lassen", sagt eine Verlagsmitarbeiterin.

Wo sie recht hat, hat sie recht.“

Zeichnung: Karl-Heinz Döhring

"Tuwa zieht Reisende wie ein Magnet an. Die Region ist eine Mekka für diejenigen, die Wanderungen in der unberührten natürlichen Umgebung über alles schätzen."

Stimme Russlands vom 21. Januar 2007

Wenn Sie sich die folgenden Texte zu Gemüte geführt und Lust bekommen haben, Tuwinien zu bereisen und die Tuwiner kennenzulernen, sei Ihnen das Reisebüro ? empfohlen; denn – so lautet ein tuwinisches Sprichwort -

Reisen sind Vorhaben, die den Verstand erleuchten.

(Hier könnte Ihre Anzeige stehen!)

Die TUWINER… (Eigenbezeichnung: Sojoten)

Die Tuwiner sind aus der Vermischung turksprachiger Stämme mit türkisierten Keten, Samojeden [Nenzen] und Mongolen hervorgegangen, sie sind eines der ältesten Völker Zentralasiens.

"Die russischen Sojoten [Tuwiner] sind arme Nomaden, und halten wenige Rennthiere und zum Ziehen abgerichtete Hunde. Sie wohnen in elenden Hütten von Birkenrinde, deren Stelle sie oft wechseln, und leben von kümmerlicher Jagd, Fischfang und Wurzeln, die sie aus der Erde graben."

Julius von Klaproth, deutscher Orientalist, Sinologe und Forschungsreisender (1783 bis 1835)

Tuwinien - Kurzbezeichnung: Tuwa, zu Russland gehörig - liegt inmitten des asiatischen Kontinents, an der Grenze zur Mongolei, dort, wo sich die sibirische Taiga und die Wüsten Mittelasiens berühren. Tuwinien ist seit 1990 für Ausländer offen (Wir FREIE WELT-Journalisten hatten schon 1983 das Glück, einreisen zu dürfen!) Auch heute noch ist Tuwa sogar für viele Russen ein unbekanntes Buch mit sieben Siegeln am Rande der Welt.

"Im Innersten Asiens gibt es ein kleine Turkvolk, von dem man bei uns noch recht wenig weiß. Seine Angehörigen nennen sich Tywa oder Dywa, und danach bezeichnen wir sie als Tuwiner. (...) ´Bis unser Jeep in einer Staubwolke verschwindet, werden unsere tuwinischen Freunde noch vor der Jurte stehen und uns nachschauen - natürlich trockenen Auges, damit nicht Tränen zum Hindernis werden auf unserem Weg."

Dr. Erika Taube (geboren 1933), die "tuwinische Deutsche"

Bevölkerung: Nach der Volkszählung von 1926 zählten die Tuwiner angeblich 200 Angehörige; 1939 wurden angeblich 794 Tuwiner gezählt; 1959 waren es realistische 99 864 Tuwiner; 1970 gleich 139 013; 1979 gleich 165 426; 1989 gleich 206 960; 2002 gleich 243 442; nach der letzten Volkszählung von 2010 gaben sich 263 934 Personen als Tuwiner aus. Die Tuwiner sind eine der größten Minoritäten in Sibirien und leben, wie nur noch die Jakuten in der Republik Sacha, in einem autonomen Gebiet Sibiriens und stellen gegenüber den Russen mit 81,0 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung. - Seit den 1990er Jahren sind viele Russen abgewandert; ihre Anzahl hat sich von 1989 bis 2010 halbiert: Lebten in Tuwinien 1989 noch 98 831 Russen, so waren es 2010 nur noch 49 434. Kleinere Minderheiten sind die Chakassen (0,3 Prozent) und die Ukrainer (0,2 Prozent). Nur etwa 8 Prozent der Tuwiner lebt außerhalb ihrer Republik. Tuwinien ist so dünn besiedelt - 1,8 Einwohner pro Quadratkilometer -, dass in einigen Gegenden auf jeden Einwohner mehr als sieben Quadratkilometer unberührte Taiga entfallen.

"Die Tuwiner sind das einzige Volk Sibiriens, das in seiner Region eine nationale Mehrheit darstellt. Und zwar eindeutig, denn auf 314 000 Einwohner kommen nur 30 000 Russen."

Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014

Fläche: Die Fläche Tuwiniens, gelegen im Süden Ostsibriens, beträgt 170 500 Quadratkilometer. Obwohl Tuwa weniger als ein Prozent des Territoriums der ehemaligen Sowjetunion einnimmt, hätten auf tuwinischer Fläche Dänemark, Holland, Belgien und die Schweiz Platz. Tuwinien ist eine der unzugänglichsten Regionen der Russischen Föderation und wird begrenzt im Westen vom Gebiet Gorno-Altai, im Nordwesten durch die Krasnojarsker Region und die Republik Chakassien, im Nordosten durch das Irkutsker Gebiet und die Republik Burjatien (alle zu Russland gehörig) und im Süden und Südosten durch die Mongolei.

Geschichtliches: In der Antike lebten auf heutigem tuwinischem Gebiet skythische Stämme mit hoher Kultur. Im Jahre 744 wurde ein uigurischer Staat errichtet; einer der 15 Uigurenstämme wurde Tuba (Tuwa) genannt. Seit dem 7. Jahrhundert standen die als Jägernomaden am oberen Jenissej und seinen Zuflüssen lebenden Tuwiner zunächst unter der Herrschaft der Chinesen. Diesen folgten als Eroberer die Uiguren und Jenissej-Kirgisen. Vom 13. (1207) bis zum 17. Jahrhundert gehörten die Gebiete der Tuwiner zum Machtbereich mongolischer Herrscher, die von den Kalmyken [Kalmücken] verdrängt wurden. Das expandierende Mandschu-Reich brachte schließlich die Tuwiner in der Mitte des 18. Jahrhunderts wieder unter chinesische Herrschaft - mit dem Vertrag von Kjachta. 1758 bis 1911 war Tuwa Provinz des chinesisch-mandschurischen Kaiserreichs unter der Quing-Dynatie und wurde von chinesischen Gouverneuren regiert.

"In grauer Vorzeit lebte in den Regionen des heutigen Tuwa und des benachbarten Chakassien ein hochkultiviertes Volk.. Es baute Städte und Paläste, trieb Handel mit aller Welt, es konnte rechnen, schreiben und lesen, seine Kunstwerke waren berühmt und begehrt vom Jenissej bis zum Bosporus - was war das für ein Volk? Ein skythisches, ein türkisches, ein mongolisches? Seine Spuren sind verweht in den Jahrtausenden wechselvoller Geschichte, und nur die Archäologen stehen ab und zu und immer wieder staunend vor den steinernen oder metallenen Zeugnissen seiner vergessenen Existenz. Urjanchai nannten die benachbarten Mongolen alle Völker, die im Walde lebten, und Urjanchaisk nannten die benachbarten Russen die bergige Waldgegend des heutigen Tuwa, in der die Kirgisen herrschten und die Uiguren, die Mongolen und die Chinesen, über die die Stürme der Völkerwanderung hinwegfegten und zugrund richteten, was dort einst blühte."

Egon Richter in: Im Land der weißen Kamele, 1986

Die ersten Kontakte zwischen Tuwinern und Russen kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zustande, als die Chinesen 1860 dem russischen Reich Handelsrechte in dem als Tuwa oder auch Urjanchaj bezeichneten Gebiet der Tuwiner eingeräumt hatten. 1863/65 erfolgte ein Volksaufstand gegen die mandschurische Unterdrückung - er ging als "Aufstand der sechzig Recken" in die Legenden- und Märchenwelt der Tuwiner ein. 1864 verzichtet Russland im Vertrag von Tschungutschag formell auf seine strittigen Ansprüche aus dem Vertrag von Kjachta und erhielt dafür das Ussuri-Gebiet im Fernen Osten. Seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ließen sich auf tuwinische Erde immer mehr russische Siedler nieder, die sozusagen die 1914 offiziell vollzogene Eingliederung Urjanchajs in das russischer Reich vorwegnahmen. 1911 erfolgte die Beseitigung des Kaiserreichs und die Errichtung der bürgerlichen Republik in China; die Mongolei wurde ein selbständiger Staat und das Territorium Tuwas von China getrennt. 1912 vertrieb Tuwas Bevölkerung die chinesischen Händler, Russland sandte Kosaken nach Urjanchai. Am 21.10.1912 wurde Tuwa als Gebiet Urjanchai vertraglich der Schutzherrschaft des Russischen Reiches unterstellt, behielt aber Sonderrechte: Der lamaistische Buddhismus blieb Staatsreligion, das Nomadentum wurde beibehalten, die Tuwiner blieben von der Militärdienstpflicht befreit.

"Die Feudalherren besaßen die Gebiete und Weiden der Nomaden und die dazu gehörenden Araten, die Leibeigenen. (...) Zu dieser Zeit bemühte sich sowohl Rußland als auch China um Tuwa. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts begannen die Russen hier zu siedeln. Da die chinesische Verwaltung eine schwere Last für das Land bedeutete, scheinen sich die einfachen Tuwiner mehr zu den Russen hingezogen gefühlt zu haben, während die tuwinischen Feudalherren den Chinesen den Vorzug gaben."

Lexikon, Wiesbaden 1978

Im August 1914 wurde Urjanchai administrativer Verwaltungsteil des russischen Gouvernements Jenissej. 1918/21 tobte auch in Tuwinien der revolutionäre Bürgerkrieg zwischen Weißen und Roten. Am 13.8.1921 wurde die unabhängige Tuwinische Volksrepublik proklamiert, die sich ab 1926 Tannu-Tuwa nannte. Von 1941 bis 1945 kämpften zahlreiche Tuwiner im Großen Vaterländischen Krieg freiwillig in der Roten Armee.

Tuwiner während des Großen Vaterländischen Krieges als Freiwillige in der Roten Armee.

Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

Der sich seit 1930 verstärkende sowjetische Einfluss auf die Politik der Republik der Tuwiner hatte nach einem formellen Aufnahmeantrag im Oktober 1944 zu deren Eingliederung in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken als Tuwinisches Autonomes Gebiet geführt. Westliche Geheimdienste sollen drei Jahre benötigt haben, um wahrzunehmen, dass es einen unabhängigen Staat Tannu-Tuwa nicht mehr gab. 1961 wurde das Tuwinische Autonome Gebiet zu einer Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik aufgewertet.

"Seit der Aufnahme in die Sowjetunion hat sich vieles geändert. Die Schulpflicht wurde eingeführt, und die Menschen wurden in Kollektiven angesiedelt, wo sie ihr Vieh auf verbesserten Weiden aufziehen und intensiveren Ackerbau durch systematische Bewässerung des Landes sowie durch Einführung neuer Getreidesorten betreiben konnten."

Lexikon, Wiesbaden, 1978

Staatsgefüge: Am 13.8. 1921 erfolgte die Proklamierung der unabhängigen Volksrepublik Tannu-Tuwa. Das Gebiet der Tuwiner wurde nach der Sowjetunion der zweite sozialistische Staat der Welt, drei Jahre vor der Gründung der Mongolischen Volksrepublik. Am 9.9.1921 verzichtete Sowjetrussland feierlich auf alle Ansprüche des ehemaligen zaristischen Russischen Reiches auf Urjanchai und erkannte die Volksrepublik Tannu-Tuwa als selbständigen Staat an. Es begann die allseitige Hilfeleistung und Unterstützung Sowjetrusslands für Tuwa. 1925 wurde ein Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und Tuwa geschlossen. Erster Präsident des Landes war Donduk Kuular (1888 bis 1932). Er war es, der den Buddhismus zur Staatsreligion bestimmte und den Zuzug russischer Siedler limitierte. Donduk Kuular war lamaistischer Mönch. Er schloss sich einer Gruppe von „Nationalbolschewisten“ an, die 1921 mit sowjetrussischer Unterstützung die Unabhängigkeit Tuwas ausriefen. 1929 inszenierte die Sowjetunion einen kommunistischen Staatsstreich in Tuwa. Donduk Kuular wurde als Ministerpräsident abgesetzt, verhaftet und später durch Saltschak Toka (1901 bis 1973) ersetzt. Dieser wurde am 6. März 1932 auch Generalsekretär der Revolutionären Volkspartei von Tuwa und war von 1932 bis 1944 Regierungschef der Tuwinischen Volksrepublik. 1929 wurde Donduk Kuular (wohl auf Geheiß Stalins) verhaftet und 1932 hingerichtet. 1944 wurde Tannu-Tuwa in Tuwinische Volksrepublik umbenannt und war damit das jüngste Staatsgebilde innerhalb der Sowjetunion. Präsident der Republik Tuwa ist seit 2011 Scholban Kara-ool (geboren 1966). Er hat Philosophie, Politologie und Soziologie an der Staatlichen Universität in Swerdlowsk studiert.

Vorgänger Scholban Kara-ools war seit 2001 der Senator Pugatschow, ein Petersburger Oligarch, der sich allerdings 2008 das letzte Mal in Tuwinien sehen gelassen hatte, was den Gouverneur von Tuwa veranlasste, ihn 2011 seines Amtes zu entheben. Bleibt nachzutragen, dass besagter Gouverneur Scholban Kara-ools war.

Donduk Kuular, erstes Staatsoberhaupt des unabhängigen Tuwinien, 1932 hingerichtet.

Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

Verbannungsgebiet: Auch in Tannu- Tuwa kam es in den Dreißiger Jahren zu Rotem Terror, der allerdings nicht ganz so rigoros ausfiel wie in der Sowjetunion.

„Von Zeit zu Zeit rollen streng bewachte Züge mit russischen und deutschern Technikern oder KZ-Häftlingen in Richtung Tannu-Tuwa. Die Republik verschlingt alle diese Menschen. Mit Ausnahme einzelner hoher Offiziere und gewisser Gelehrter kehrt niemand mehr zurück.“

In: Der Spiegel vom 9. Oktober 1948

Der einzige GULAG in Tuwa bestand von Mai 1952 bis April 1953 bei Kysyl-Mashalyk. Hier wurden 1 400 Gefangene in der Asbestmine beschäftigt. Seit den politischen Wirren Anfang der 1990er Jahre des 20. Jahrhunderts steht diese Asbestfabrik still.

Hauptstadt: Kysyl. Die Stadt wurde 1914 als Belozarsk – Stadt des weißen Zaren - gegründet. 1918 wurde die Stadt umbenannt in Urjanchaisk, erhielt 1920 den Namen Krasny ("die Rote") und 1926 ihre jetzige tuwinische Bezeichnung Kysyl ("die Rote"). Kysyl hat 109 918 Einwohner (2010) und liegt 631 Meter über dem Meer am Zusammenfluss von Großem und Kleinen Jenissej; hier nimmt der eigentliche Jenissej seinen Lauf.

"Die eifersüchtigen Bewunderer der Wolga mögen es mir verzeihen, wenn ich sage, dass ich in meinem Leben keinen prächtigeren Fluss als den Jenissej gesehen habe. Wenn die Wolga eine elegante, bescheidene und schwermütige Schönheit ist, so ist der Jenissej ein mächtiger, ungestümer Recke, der nicht weiß, wohin mit seiner Kraft und Jugend."

Anton Tschechow, (russischer Schriftsteller, Novellist und

Dramatiker, 1860 bis 1904)

In Kysyl befindet sich der geographische Mittelpunkt Asiens: Von hier aus ist es gleich weit bis zum Bosporus oder zur Beringstraße, bis zum Kap Tscheljuskin oder nach Singapur. - Kysyl hat zwei Museen, vier große Bibliotheken, ein Theater, eine Philharmonie, zwei Kulturpaläste, zwei Hochschulen (eine pädagogische und eine polytechnische), vier Kinos, zwei Sportstadien, ein Hypodrom, zwei Restaurants, zehn Warenhäuser, eine Schiffsanlegestelle und - natürlich - ein Lenindenkmal (insgesamt stehen in Tuwa sechzehn Denkmäler und Gedenkstätten, die an die "unverbrüchliche Freundschaft mit dem großen russischen Brudervolk" erinnern).

Wirtschaft: In den zwanziger Jahren bestand die tuwinische Industrie aus Handwerksbetrieben zur Bearbeitung von Fellen, einer Werkstatt zur Instandsetzung von Pferdewagen und mehreren Goldgruben. Heute ist Tuwinien eine Agrar-Industrie-Republik. Der führende Zweige der Landwirtschaft ist die Viehzucht: Feinwollschaf- und Rinderzucht, traditionelle Pferdezucht, Yaks im Hochgebirge, Rentiere im Nordosten des Landes, Kamele bei Samagaltai. Schnell entwickelten sich auch die Schweinezucht und die Geflügelhaltung. - Hauptanbaukulturen sind Getreide (Weizen) und Futterpflanzen. Der gegenwärtige Trend: Getreideflächen werden wieder Weidegebiete. Ein Teil der Anbaufläche wird bewässert. Bedeutungsvoll sind die Pelztierjagd und die Pelztierzucht (Zobel, Polarfuchs, Biber, Nerz). Heute werden in der Region über zweihundert Vorkommen an Bodenschätzen erschlossen, u . a. Gold, Kobalt, Asbest, Kupfer, Quecksilber, Eisenerz, Steinkohle; 1944 wurden in Tuwa Uranvorkommen entdeckt. Eines der größten Unternehmen der Republik ist “Tuwa-Asbest”. Asbest, der sogenannte Bergflachs, wird, obwohl in Verruf geraten, auch heute noch bei der Herstellung von feuerfesten und Wärme dämmenden Erzeugnissen eingesetzt. Aber die führende Industriebranche des modernen Tuwinien ist das Metallhüttenwesen, das auf der Gewinnung von Gold basiert. Etwa zwei Tonnen Gold gewinnen tuwinische Goldsucher-Genossenschaften jährlich. Neben dem Bergbau und der Rohstoffverarbeitung sind die Lebensmittelindustrie, die Holzgewinnung und Holzverarbeitung, sowie die Leder- und Baustoffindustrie von Bedeutung. - Der Sajano-Schuschensker Stausee bzw. die Sajano-Schuschensker Talsperre besitzt mit dem Wasserkraftwerk Sajano-Schuschenskoje am Jenissej das größte Wasserkraftwerk Russlands. Der Stausee liegt in der Republik Chakassien, der Region Krasnojarsk und der Republik Tuwa. Stausee und Kraftwerk – gebaut von 1963 bis 1988 - wurden nach dem umliegenden Sajangebirge sowie nach dem symbolträchtigen Ort Schuschenskoje benannt, in dem sich Staatsgründer Lenin von 1897 bis 1900 in der Verbannung befand. Für den Stausee wurden 35 600 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und 2 717 Häuser geflutet. Der See ist 320 Kilometer lang, stellenweise mehr als zehn Kilometer breit und 113 Meter tief. Sein Stauinhalt beträgt 31,3 Milliarden Kubikmeter. Boris Jelzin, der damalige Präsident, privatisierte das Wasserkraftwerk 1993. Damals musste Chakassien auf seinen Teil der Aktien verzichten und erhielt dafür das Recht, im Laufe von zehn Jahren die Elektroenergie zu einem Vorzugspreis zu kaufen. Im September 2004 lief dieses Abkommen aus. Der Gouverneur Chakassiens, Alexej Lebed (Bruder des bekannten Politikers und Generals Alexander Lebed, 2002 mit dem Hubschrauber verunglückt - reichte Klage ein, das Privatisierungsgeschäft für ungültig zu erklären und das Werk wieder zu verstaatlichen. Gleichzeitig schlug er einen Kompromiss vor, wonach die Preisvergünstigung für Chakassien bis 2020 verlängert werden sollte. Lebeds Vorschlag wurde abgelehnt. - Der größte Abnehmer der vom Sajan-Wasserkraftwerk Schuschenskoje produzierten Elektroenergie ist das Aluminiumwerk Sajan, das dem Milliardär Oleg Deripaka gehört.

Verkehr: Nur zwei Gebirgsstraßen - Minussinsk-Kysyl (Ussinsker Trakt) und Ak-Dowurak-Abasa - durchziehen das Land Tuwinien. Der wichtigste Verkehrsweg ist der Ussinsker Trakt, der 436 Kilometer lang ist. Der Bau der Straße zog sich von 1911 bis 1917 hin, erst 1932 wurde sie nach einer Rekonstruktion für den Autoverkehr freigegeben. Noch hat Tuwinien keinen Anschluss an die Transsibirische Eisenbahn, so dass sich der Verkehr auf "Gummireifen" abspielt. Nach Kysyl gelangt man vor allem mit dem Flugzeug.

"Tuwa hat keine Eisenbahn, noch nicht einmal Nachbarn. Es ist umgeben von mit Taiga bewachsenen, menschenleeren Bergen. Auf der einen Seite das Sajan-Gebirge, auf der anderen der Altai, und im Süden die wilden mongolischen Steppen. (...) Es ist so ein Kaff, dass nicht mal einer der weltweiten Fritten- und Hamburgerverkäufer hier seine Filiale eröffnet hat."

Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014

Sprache/Schrift: Das Tuwinische gehört zur uigurischen Gruppe der östlichen Turksprachen. - Es ist weithin unbekannt, dass die türkische Sprache (oder besser: die Gruppe der Turksprachen) nach dem Russischen im russischen Imperium die zweitwichtigste Sprache ist. Rund sechzig Millionen sprechen diese Sprache. Ein Aserbaidschaner kann sich nicht nur in Ankara verständigen, sondern auch in Taschkent und in Jakutsk. Die Sowjetunion war gewissermaßen ein sowjetisch-türkisches Großreich. Solschenizyn hatte die Idee, das türkische Element loszuwerden, um ein slawisches Großreich zu erhalten. - Die wichtigsten sibirischen Turksprachen sind neben dem Tuwinischen Chakassisch, Dolganisch, Jakutisch. - Amtssprachen sind in Tuwinien Tuwinisch und Russisch. In den 20er und 30er Jahren ging es darum, für die Tuwiner eine Schrift zu "erfinden."

"Man hatte mir schon in Kysy-choto von der neuen Schrift erzählt. In wenigen Jahren, versichert man mir, werden alle Kinder lesen und schreiben können. Heute wird in Tuwa nur mongolisch geschrieben, die einzige Zeitung des Landes erscheint in mongolischer Sprache, welche Sprache nicht einmal zwei Prozent der Bevölkerung beherrschen. (...) Es galt also, eine neue Schrift zu erfinden. Der berühmte Leningrade Sprachforscher Poppe wurde von der tuwinischen Regierung damit beauftragt. Sein Vorschlag, wohldurchdacht und der Eigenart der Sprache Rechnung tragend, wurde aber abgelehnt. Man fand, er habe zu viele Zeichen erfunden. (...) Und so nahm man das System des Lama Lobsan Dschigmid an, das zwar höchst mangelhaft war, aber mit den gebräuchlichen lateinischen Zeichen auskommt."

Otto Mänchen-Helfen in: Reise ins asiatische Tuwa, 1931

1930 begründete der Belorusse Professor Alexander Palmbach dann die tuwinische Schriftsprache auf der Basis des lateinischen (seit 1938/39, nach anderen Quellen seit 1940 des kyillischen) Alphabets, auf deren Grundlage die tuwinische Schrift bis heute beruht; das Tuwinische hat drei zusätzliche Zeichen.

seit 1940 wird auch die tuwinsche Schriftsprache mit kyrillischen Schriftzeichen realisiert,

Literatursprache/Literatur: Das Tuwinische ist heute Literatursprache. Das erste Prosawerk in Tuwinisch ist die "Erzählung der Sambukai" - eine Geschichte von der Entsklavung der Frau, geschrieben von Saltschak Toka, Alexander Palmbach (dem Begründer der tuwinischen Schriftprache und Michail Mochow.

1985: Der Tuwinische Buchverlag gibt jährlich über achtzig Titel heraus.

Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

Bildung: 1944 wurden in Tuwa 9 300 Schüler gezählt, in den 1980er Jahren sind es 65 000. Auf eintausend in der Volkswirtschaft Beschäftigte entfallen 802 Personen mit Oberschul-, Fach- oder Hochschulbildung. 1945 war das Staatliche Tuwinische Wissenschaftliche Komitee in ein reguläres akademisches Institut umgewandelt worden, das in kürzester Zeit acht Lehrbücher herausbrachte. Bereits 1947 konnte die Mittelschule mit dem Abitur abgeschlossen werden. 1952 hatte das Institut sechs wissenschaftliche Mitarbeiter, 1985 hatte es 64, davon sind vier habilitierte und 34 promovierte Doktoren, von letzteren gibt es in Tuwa inzwischen bereits 70. Das Institut verfügt seit 1985 über eine Sprach- und Schriftabteilung.

In einer Mittelschule Samagaltais; für die Mädchen ist Kochunterricht obligatorisch.

Foto: Detlev Steinberg

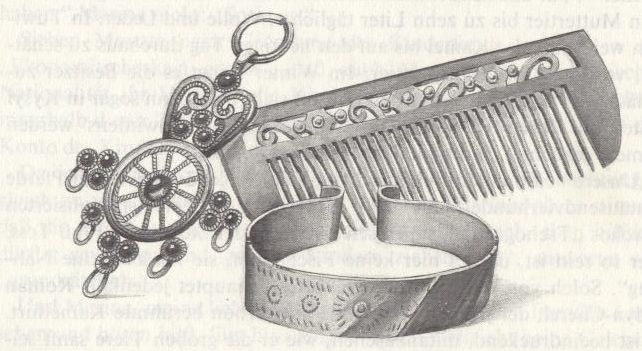

Kunst/Kultur: Die Mannigfaltigkeit der Denkmäler aus verschiedenen Epochen überrascht selbst Fachleute. Buchstäblich auf Schritt und Tritt trifft man in Tuwinien, dem “Land der Berge”, alte Felszeichnungen und geheimnisvolle steinerne Figuren. In Tuwinien gibt es etwa zwanzigtausend Grabhügel, viele davon älter als die ägyptischen Pyramiden. Die ausgegrabenen Schätze eines der Grabhügel aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. haben für großes Aufsehen gesorgt. Eine deutsch-russische archäologische Gruppe hat eine Vielzahl von Goldschmuck ausgegraben, dessen Gesamtgewicht auf fast zwanzig Kilo geschätzt wird: goldene Figürchen, die in skythischem “Tierstil” angefertigt wurden, rekonstruierte festliche Gewänder und viele andere Funde aus diesem Grabhügel sind heute im größten russischen Museum – in der Petersburger Eremitage - zu sehen. - Die Tuwiner sind berühmt für ihre aus Speckstein geschnitzten Figuren, meist Tierfiguren. Die tuwinische volkstümliche Bildhauerei wird auf dem Weltmarkt hoch geschätzt. - Auch die Schmiedekunst ist bei den Tuwinern weit verbreitet.

Silberne Ohrgehänge; hölzerner Kamm;

geschmiedete Armspange, 18./19 Jahrhundert.

Zeichnung: Karl-Heinz Döhring

Gesundheitswesen: Eine Geißel in Tuwinien war die Syphilis. Otto Mänchen-Helfen schreibt 1931: "Die Syphilis ist nicht erst von den Russen eingeschleppt worden. Wie zu den benachbarten Mongolen, ist sie auch zu den Tuwinern aus China gekommen. Die Burjäten [Burjaten] am Baikalsee waren schon durchseucht, bevor noch der erste Russe Ostsibirien betreten hatte. Zweifellos haben übrigens die buddhistischen Mönche nicht wenig zur Ausbreitung der Syphilis beigetragen."

"Zu dieser Zeit kurierten sich die Menschen noch nach Art der Urgroßväter. Hast du dich verwundet oder verbrannt, dann streue Haarasche auf die schmerzende Stelle oder leg Heilkräuter auf, denn zum Lama konnte ein Armer nicht gehen, und der Schamane war ebenso teuer."

Saltschak Toka in: Das Wort des Arat, 1951

"Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in Tuwinien bis 1984 von 49 auf 70 Jahre erhöht. Jährlich werden in Tuwinien je eintausend Einwohner 29 Kinder geboren, das ist nach Dagestan die zweithöchste Geburtenzahl der Russischen Föderation. Mitte der 40Jahre des 20. Jahrhunderts gab es in Tuwinien 26 Ärzte, 1985 sind es rund eintausend, das sind 34 Ärzte je zehntausend Einwohner. - Die Lebenserwartung in Tuwinien gehört in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit 56,4 Jahren zu den niedrigsten innerhalb Russlands; 1994 fiel die Lebenserwartung der Männer unter 50 Jahre. - Viele Heilquellen sind nach ihren therapeutischen Kureigenschaften mit denjenigen im Kaukasus und auf der Krim vergleichbar. Bis jetzt gibt es zwei Sanatorien. Die Sanatorien werden vorrangig von Patienten aus den Städten Moskau, St. Petersburg und aus Burjatien, dem Gebirgs-Altai und – der Mongolei besucht.

„Ein betrunkener Ewenke, Burjate, Mongole, Tuwiner, Tschuktsche ist ein besonders unangenehmer Anblick. Zuerst muss man sagen, dass ihn eine Dosis umhaut, nach der ein Russe, Pole, ja sogar ein Deutscher seelenruhig Auto fährt - er aber wälzt sich auf der Straße. Die nordasiatischen Völker vertragen sehr wenig Alkohol."

Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014

Klima: Das Klima ist extrem kontinental, die durchschnittlichen Temperaturschwankungen betragen fast 100 Grad. Im Winter sinken die Temperaturen bis 60 Grad unter Null, während sie im Sommer auf 40 Grad plus steigen können. Niederschläge fallen spärlich - an etwa dreihundert Tagen im Jahr scheint die Sonne.

„Gerade im hohen Norden zeigt sich, wie verheerend die Auswirkungen des Klimawandels sein können. Nördlich des Polarkreises leben mehr als dreißig [vierzig bis fünfzig] indigene Völker – viele davon in Sibirien – von der Jagd, der Rentierhaltung, vom Fischfang und vom Sammeln. ÜberJahrhunderte konnten sie ihre Lebensweise den sich wandelnden Umweltbedingungen anpassen. Jetzt droht den rund vierhunderttausend Ureinwohnern die Vernichtung ihres arktischen Lebensraums. Denn hier vollzieht sich der Klimawandel, der in erster Linie in den Industriestaaten verursacht wird, zwei- bis dreimal schneller als im globalen Durchschnitt. Höhere Temperaturen lassen das ewige Eis schmelzen und verändern die Lebensbedingungen für Mensch und Natur. Die Folgen: Die Ureinwohner müssen zusehen, wie ihre Jagdbeute ausstirbt und wichtige Pflanzen nicht mehr wachsen. Die schützende Schneedecke schmilzt zu früh, so dass die Rentiere nur noch verkümmertes Rentiermoos vorfinden. Menschen sterben, weil vertraute Wege auf dünnerer Eisdecke nicht mehr sicher sind. Ganze Dörfer mussten schon aufgrund von Küstenerosion und Stürmen umgesiedelt werden.“

Verein pro Sibiria e. V., München

Natur/Umwelt: Tuwinien ist ein Gebirgsland, eingeschlossen von den Bergketten des West- und Ostsajan und dem Tannu-ola-Gebirge, die höchste Erhebung ist Mungun Taiga mit 3 976 Metern. Es herrscht Steppenvegetation vor, in den Gebirgen Taiga. Ein Sechstel der Fläche der Republik ist bewaldet (mit sibirischer Lärche, Zeder, Kiefer, Tanne, Pappel, Espe).

"Die Kraft und der Zauber der Taiga liegen ... darin, dass nur die Zugvögel wissen, wo sie zu Ende ist."

Anton Tschechow (russischer Schriftsteller, 1860 bis 1904)

Pflanzen- und Tierwelt: In Tuwinien gibt es 1 500 Pflanzenarten, davon sind 15 endemisch. Federgrassteppen, dichte Taiga, Tundra und Alpenwiesen finden sich und auch eine waldbedeckte Gebirgslandschaft mit Waldsteppen-, Steppen- und Halbwüstengebieten. - Außergewöhnlich vielfältig ist die Tierwelt. In Tuwinien existieren über siebzig Tierarten, 240 Vogelarten und sieben Kriechtierarten. Tuwa ist das einzige Land auf der Erde, im dem sowohl klirrenden Frost gewöhnte Rentiere als auch warmblütige Kamele in freier Natur leben. - Im Winter 2010 randalierte in der Republik Tuwa ein Braunbär zunächst in der Hauptstadt Kysyl und tötete in einem Nachbarort ein Schwein. Als der Bär dann auch Menschen angriff, wurde er erschossen. Nach einem ungewöhnlich trockenen Sommer fanden die Bären nicht genug Nahrung.

Behausungen: Die traditionelle tuwinische Hirtenwohnung ist die Jurte, ähnlich die der Mongolen. Den Filz, mit dem die Jurte bedeckt wurde, stellten die Tuwiner in einem langen, mühsamen Prozess her, wobei die Wolle erst erhitzt und dann gewaschen und gewalzt wurde. Auch im Innern war die Jurte nach mongolischem Vorbild eingerichtet, mit der linken Seite für den Mann, mit der rechten für die Frau. Der heiligste Platz lag gegenüber der Tür, hier wurden schamanistische Bilder aufgestellt. In den Zelten aus Birkenrinde und den Holzhütten, die die Tuwiner im Sommer bewohnten, war die Einteilung die gleiche. Heute benutzen die Tuwiner die kegelförmigen Zelte aus Birkenrinde nur noch als Aufbewahrungslager für Lebensmittel und Kleidung.

Der Lebensstandard ist in Russland regional sehr unterschiedlich hoch. Während besonders in Moskau und St. Petersburg einige Viertel in neuem Glanz erstrahlen, ist in anderen Regionen die Armut nach wie vor groß. In Tschetschenien und Dagestan leben mehr als die Hälfte der Menschen in Armut; weitere arme Regionen sind Inguschetien, Tuwa, Kabardino-Balkarien, Mari El, Kalmykien, Burjatien, der Altai und Mordwinien.

Ernährung: Zur Ernährung wurden vorrangig Rinder, Schafe und Ziegen gehalten. Hauptnahrungsmittel waren Milch und Fleisch der Herden, teilweise wurde die Ernährung durch die Jagd und das Sammeln von Früchten, Nüssen oder Zwiebeln sowie durch Fischfang ergänzt.

Kommt ein weit gereister Gast, wird ihm zu Ehren ein Hammel geschlachtet. Ganz links Autorin Gisela Reller.

Foto: Detlev Steinberg

Kleidung: Typisch für die traditionelle Tracht der Tuwiner (wie für die Mongolen, ihren Nachbarn) ist der "Ton", ein (meist langer) Mantel mit langen Ärmeln, der in der Art des Schnittes bei Männern, Frauen und Kindern ganz ähnlich ist. Wurde der Sommermantel aus "Dalemba" (eine chinesische Stoffart) genäht, so trugen die Tuwiner im Winter diese Mäntel gleichen Schnitts aus Rentierfell. Die Hosen der Männer waren meist aus Schaffell, die der Frauen aus Stoff oder Rentierfell, denn den Frauen war das Tragen von Haustierfellen verboten. Typisch tuwinisch (und mongolisch) ist die kegelförmige Kopfbedeckung

Seit eh und je legen die Tuwiner besonderen Wert auf bequeme Fußbekleidung, denn - so lautet ein tuwinisches Sprichwort - was nützt die Weite der Welt, wenn die Stiefel drücken...

Zeichnung: Gisela Röder in der Illustrierten "FÜR DICH" 4/1983; Rücktitelserie

"Trachten der Völker der Sowjetunion" von "Gast"redakteurin Gisela Reller

Folklore: Auf meiner Tuwinien-Reise kaufte ich mir drei Schallplatten mit tuwinischer Folklore, erschienen bei "Melodija" 1981. Eine Platte ist ganz dem Kehlkopfgesang, dem "Chöömej", gewidmet. Dieser Kehlkopfgesang ist sozusagen die Visitenkarte der Tuwiner. Die Besonderheit dieses Gesangsstils besteht darin, dass der Sänger nicht eine, sondern gleichzeitig zwei oder auch drei Melodien von sich geben kann. In den Notizen eines europäischen Reisenden ist zu lesen: “Der Sänger saugt so viel Luft ein, wie seine Lungen fassen können, und dann beginnt er ein seltsames knurrendes Röcheln aus seinem Eingeweide herauszuziehen“. Knurrendes Röcheln? Ich lausche diesem Gesang - "der Perle tuwinischen Gesangs" - immer wieder hingerissen. - Die erste Schallplatte mit tuwinischer Folklore war übrigens bereits 1934 erschienen, von sowjetischen Kunstwissenschaftlern zusammengestellt.

Feste/Bräuche: Einige Volksfeste des Schamanentums bestehen bis auf den heutigen Tag, wobei sie ihre religiöse Sinngebung weitgehend eingebüßt haben. Während dieser Feste werden wie in alten Zeit Reiterturniere und Wettkämpfe im nationalen Ringsport, dem "Churesch", ausgetragen. Vor und nach dem Wettkampf führen die Ringer noch immer den sogenannten "Adlertanz" auf: sie tänzeln, hüpfen auf einem Bein und vollführen Armbewegungen, die Adlerschwingen imitieren.

Religion: Dem Glauben nach sind die Tuwiner (sofern sie gläubig sind) Buddhisten - genauer gesagt Lamaisten. Der Lamaismus ist die tibetische Sonderform der buddhistischen Religion. Der Buddhismus setzte sich seit Ende des 16. Jahrhunderts in Tuwa mehr und mehr durch und verdrängte den örtlichen Schamanenkult. 1586 wurde das erste buddhistich-lamaistische Kloster errichtet. 1929 gab es 25 buddhistische Klöster und ungefähr 4 000 Lamas und Schamanen. Unter Donduk Kuular, dem ersten Regierungschef Tuwas, war der Buddhismus 1929 Staatsreligion geworden, unter den Sowjets waren die Tempel zerstört, die Lamas größtenteils ermordet worden. Schon 1931 gab es gerade noch ein buddhistisches Kloster, 15 Lamas und ungefähr 725 Schamanen. Nach dem zweiten Weltkrieg sollen noch etwa einhundert tuwinische Lamas gelebt haben, über die allerdings nichts weiter bekannt ist.

„Zwei Eigenschaften haben die Tuwiner berüchtigt gemacht (…): Kleptomanie und Schmutzigkeit. Am ersten Übel ist die zahlenmäßige Schwäche gegenüber äußeren Feinden schuld. Die Tuwiner versuchten Eindringlinge deshalb immer gern durch Diebstähle und Hinterhalt statt durch offenen Kampf zu verscheuchen. Schuld am zweiten Übel ist die Religion der Tuwiner. Sie haben die Reinheit des Wassers zu achten. Der Tuwiner entkleidet sich nicht, wäscht sich nicht, badet nicht. Wird er hierauf angesprochen, so läßt er die 108 Perlen des buddhistischen Rosenkranzes durch seine dreckigen Finger rieseln und antwortet: `Meine Religion verbietet es mir.´"

In: Der Spiegel vom 9. Oktober 1948

- Seit 1990 existiert in Tuwa wieder eine religiöse Gemeinde. Im Februar 1992 wurde im Kysyl-Dag wieder ein buddhistischer Tempel eröffnet. Aus diesem Anlass übergab der hoch betagte Lama Dongak wertvolle Gegenstände, die er seit 1921 versteckt hatte. Im Jahre 1993 besuchte das politische und religiöse Oberhaupt des tibetischen Lamaismus, der Dalai-Lama XIV, Tensin Gyatso, die Tuwinische Republik.

Vor Jahrhunderten kunstvoll in Stein gehauen, standen diese Skulpturen

überall in der Steppe - sie sollten die bösen Geister milde stimmen.

Foto: Detlev Steinberg

"Die sibirischen Völker können nicht ohne Schamanen leben. Zum Pfarrer kann man ausgebildet werden, als Schamane wird man geboren."

Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014

Ereignisse nach dem Zerfall der Sowjetunion, sofern sie nicht bereits oben aufgeführt sind: Es kam zu Ausschreitungen der Einheimischen gegenüber dn Russen, z. B. 1990 in der Bergarbeitersiedlung von Chowu-Aksu. Das war verbunden mit einer massenhaften Auswanderung der Russen. Heute werden die Spannungen vor allem auf politischer Ebene ausgetragen. Dennoch nimmt die Zahl der Russen in den Städten rapide ab - in Turan um 10 Prozent, in Schagonar um 11 Prozent, in Tschadan um 13 Prozent. Damit verlassen viele Angehörige der wissenchaftlich-technischen Intelligenz Tuwinien. - Seit März 1992 ist Tuwinien eine selbständige Republik im Verband der Russischen Föderation und verfügt über ein eigenes Staatswappen und eine eigene Flagge: fünf Erdteile, ein der Sonne entgegengaloppierender Reiter und der weiße Seidenschal "Chadak", Gastfreundschaft und die Zugehörigkeit zum Buddhismus symbolisierend; die Flagge wurde 1993 beim Besuch des Dalai-Lama in Tuwa geweiht. - Am 31. März 1992 war Tuwa einer der Unterzeicher-Länder des Vertrags zur Schaffung der Russischen Föderation. Immer wieder wird die Frage nach völliger Souveränität Tuwas gestellt, mit völliger Unabhängigkeit von Russland. Die Anhänger dieser Idee konnten bei einer Tagung des Obersten Churals 1992 immerhin 10 Prozent der Stimmen erhalten. Auch gibt es im Lande Kräfte, die das Land an der Seite der Mongolei sehen wollen. Außerdem hat China seine Rechte auf das Teritorium Tuwas nie aufgegeben. - Seit 1992 sind ein Drittel der Betriebe Tuwas bankrott. Das Ergebnis: Zunahme der Arbeitslosigkeit (über eine Million Menschen), der Kriminalität, der Drogensucht (man schätzt die Größe der Hanffelder auf über 22 000 Hektar) der Obdachlosigkeit; es fehlen Lehrstellen für 40 Prozent der Schulabgänger. - 2004 forderte die Senatorin der Republik, Ljudmila Narussowa den Hanfanbau in Tuwinien zu legalisieren. Das Problem der Drogensucht könne gelöst werden ohne die Hanffelder - die Lebensgrundlage vieler tuwinischer Familien - zu zerstören. Aus Hanf, so regte sie an, könnten Pharmazeutika hergestellt werden, die in Länder exportiert werden könnten, in denen der Gebrauch der Drogen legal sei.

„Die meisten Tuwiner rauchen keinen Hanf, nur die 120jährigen Frauen kann man pfeiferauchend im Sonnenuntergang vor den Jurten sitzen sehen. Eigentlich ist das verboten.“

Der Tagesspiegel vom 8. Oktober 2003

- Am 17. August 2009 kam es beim Wasserkraftwerk Sajano-Schuschenskoje zu einem schweren Unglück, das 75 Menschenleben kostete. Der Schaden war enorm, an der Bewältigung der Katastrophenfolgen nahmen zweitausend Menschen teil. Die Gefahr einer Überflutung von stromabwärts gelegenen Siedlungen bestand nach Angaben des russischen Zivilschutzministers Sergej Schoigu - geboren in Tuwinien - nicht. Gegen einen Journalisten des Internet-Journals „Nowy Fokus“, der am 18. August 2009 über im Maschinenhaus Eingeschlossene berichtete, wurde am 19. August 2009 ein Strafverfahren wegen Verleumdung eingeleitet; am 9. September 2009 wurde er von zwei Unbekannten zusammengeschlagen. - Gegenwärtig wird über eine frühere Rente für Kehlkopf-Sänger nachgedacht. - Das Gebiet um die Buntmetalllagerstätte Kara-Sug ist strahlungsgefährdete Zone; das Strahlungsniveau überschreitet stellenweise 2 000 Mikroröntgen pro Stunde. Außerdem liegt die Tuwinische Republik im Radius des ehemaligen sowjetischen Atomwaffengeländes von Semipalatinsk.

Kontakte zu Deutschland: Tuwa war eines der ersten Länder, das am 22. Juni 1941 auf den Angriff Hitlers auf Russland mit einer Kriegserklärung reagierte." - 2001 hat ein deutsch-russisches Archäologenteam in Tuwinien einen Sensationsfund gemacht, der von seiner Bedeutung mit dem Grabfund Tutanchamuns in Ägypten verglichen wird: ein skythisches Fürstengrab mit über 6000 Schmuckstücken aus Gold. Nachdem ein Teil davon in Ausstellungen als "Das Gold von Tuwa" um die Welt ging, wird der Schatz des sogenannten Arschan II jetzt im Nationalmuseum in Kysyl von uniformierten Bodyguards bewacht. - Präsident der Republik Tuwa ist Scholban Kara-ool. Er hat Philosophie, Politologie und Soziologie an der Staatlichen Universität in Swerdlowsk studiert und --- beherrscht die deutsche Sprache.

Interessant, zu wissen..., dass ausgerechnet ein tuwinischer Fisch beweisen soll, was für ein toller Hecht Wladimir Putin ist.

Der russische Präsident wurde kürzlich mit einem angeblich 21 Kilogramm schweren Hecht – den der Deutsche Anglerverein auf 10 Kilo herunterstufte - aus dem See Tokpak-Hol im südsibirischen TUWINIEN abgebildet. Der russische Abenteuer-Präsident und angeblich begnadete Angler teilte seinem staunenden Volke mit, dass der Fisch über einen Meter lang sei. Der Kreml zeigt regelmäßig, wie der Staatschef als harter Mann in der Natur unterwegs ist und dabei Kranichen, Eisbären und sibirischen Tigern gefährlich nahe kommt. Eine besonders spektakuläre Expedition lieferte einst Bilder von Putin, wie er im Pazifik mit einer Harpune Wale jagte. Dumm nur, dass diesmal aufmerksame Russen bemerkten, dass Putin eine Hose trug, die er schon vor Jahren getragen und eine Uhr, die er lange vor seinem Anglerglück einem tuwinischen Hirten geschenkt hatte...

Was dem Vogel sein Nest ist dem Menschen die Heimat.

Sprichwort der Tuwiner

Die TUWINER: Für Liebhaber kurzer Texte

Das Land der Tuwiner galt wegen der hohen Gebirgsketten des Sajan bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts hinein als eines der am schwersten zugänglichen Gebiete Asiens. Douglas Carruthers, ein reicher englischer Globetrotter mit Forscherambitionen, war einer der wenigen, die Tuwinien damals bereisten. Als erster bestimmte er Tuwinien geodätisch und mathematisch als "das Herz Asiens". Von hier aus ist es gleich weit bis zum Bosporus oder bis zur Beringstraße, bis zum Kap Tscheljuskin oder bis nach Singapur. - Die Tuwiner sind aus einer Vermischung turksprachiger Stämme mit Keten, Samojeden und Mongolen hervorgegangen, das Tuwinische gehört zur uigurischen Gruppe der östlichen Turksprachen. Seit dem 7. Jahrhundert standen die am oberen Jenissej und seinen Zuflüssen lebenden Tuwiner unter der Herrschaft der Chinesen. Diesen folgten als Eroberer die Uiguren und Jenissej-Kirgisen. Vom 13. bis 17. Jahrhundert gehörten die Gebiete der Tuwiner zum Machtbereich mongolischer Herrscher, die von den Kalmyken verdrängt wurden. Das expandierende Mandschu-Reich brachte schließlich die Tuwiner in der Mitte des 18. Jahrhunderts wieder unter chinesische Herrschaft. Die ersten Kontakte zwischen Tuwinern und Russen kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zustande, als die Chinesen dem Russischen Reich 1860 Handelsrechte eingeräumt hatten. Damals nannte man dieses Gebiet Tuwa oder Urjanchai. Die Tuwiner waren lamaistische Buddhisten, einige der fast hundertsiebzigtausend Tuwiner sind es wohl auch heute noch. - Die Viehzüchter unter den Tuwinern leben noch größtenteils in Jurten, einer transportablen zeltartigen, runden Behausung. Erhalten hat sich bei ihnen - und bei den Chakassen, den Ostaltaiern, Baschkiren und Nordmongolen - auch der Chöömej. Bei diesem Kehlkopf- oder Zweilautgesang singt ein einziger Mensch so, als ob zwei Sänger zweistimmig am Werke wären. Bald glaubt man, einen Dudelsack zu hören, bald ein Waldhorn, bald eine Maultrommel, bald eine Querrohrflöte. Erhalten hat sich bis auf den heutigen Tag auch die tuwinische Nationaltracht, die nicht in der Truhe liegt, sondern täglich getragen wird: der Tonn, das mantelartige, wadenlange, mit Fell gefütterte Obergewand für den Winter, und der lilafarbene, giftgrüne, mohnrote... Deel, die Sommerkleidung, im Schnitt ähnlich, nur ungefüttert.

Diesen bisher unveröffentlichten Text habe ich geschrieben, als ich für das Bibliographische Institut in Leipzig von 1986 bis 1991 ein Sprichwörterbuch von fünfzig Völkern der (ehemaligen) Sowjetunion erarbeitete, das wegen des Zerfalls der Sowjetunion nicht mehr erschienen ist.

Als Journalistin der Illustrierten FREIE WELT – die als Russistin ihre Diplomarbeit über russische Sprichwörter geschrieben hat - habe ich auf allen meinen Reportagereisen in die Sowjetunion jahrzehntelang auch Sprichwörter der dort ansässigen Völker gesammelt - von den Völkern selbst, von einschlägigen Wissenschaftlern und Ethnographen, aus Büchern ... - bei einem vierwöchigen Aufenthalt in Moskau saß ich Tag für Tag in der Leninbibliothek. So ist von mir erschienen:

* Aus Tränen baut man keinen Turm, ein kaukasischer Spruchbeutel, Weisheiten der Adygen, Dagestaner und Osseten, Eulenspiegel Verlag Berlin in zwei Auflagen (1983 und 1985), von mir übersetzt und herausgegeben, illustriert von Wolfgang Würfel.

* Dein Freund ist dein Spiegel, ein Sprichwörter-Büchlein mit 111 Sprichwörtern der Adygen, Dagestaner Kalmyken, Karakalpaken, Karelier, Osseten, Tschuktschen und Tuwiner, von mir gesammelt und zusammengestellt, mit einer Vorbemerkung und ethnographischen Zwischentexten versehen, die Illustrationen stammen von Karl Fischer, die Gestaltung von Horst Wustrau, Herausgeber ist die Redaktion FREIE WELT, Berlin 1986.

* Liebe auf Russisch, ein in Leder gebundenes Mini-Bändchen im Schuber mit Sprichwörtern zum Thema „Liebe“, Buchverlag Der Morgen, Berlin 1990, von mir (nach einer Interlinearübersetzung von Gertraud Ettrich) in Sprichwortform gebracht, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen, illustriert von Annette Fritzsch.

Ich bin, wie man sieht, gut damit gefahren, es mit diesem turkmenischen Sprichwort zu halten: Hast du Verstand, folge ihm; hast du keinen, gibt`s ja noch die Sprichwörter.

Hier fünfzig tuwinische SprichwörteR:

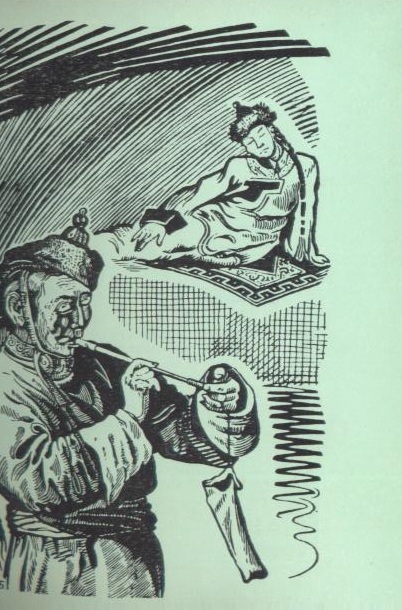

Illustration zu den tuwinischen Sprichwörtern.

Zeichnung von I. J. Kusnezow aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

(Bisher Unveröffentlicht)

Je fleißiger du bei der Arbeit bist, mit umso mehr Appetit du isst.

Nicht jedes Auge kann Schönheit schauen, nicht jede Hand welche erbauen.

Disteln dem Kameltier munden - wie muss sich da die Ziege wundern.

Die Ziege klettert den Felsen hinauf - da reißt das Kamel die Augen auf.

Herumsitzen - kein Erfolgt, herumliegen - kein Stück vom Glück.

Keine Fäustlinge - die Finger steif und starr. Keine Schwiegertochter - wer

macht das Essen warm?

Elstern, die sich einig sind, selbst ein Kamelhengst nicht entrinnt.

Die Fernen wissen´s vom Hörensagen, den Nahen wird´s zugetragen.

Wen du einmal lobst, der setzt sich zu dir ans Feuer, doch bedenke: übertrieben

Lob stellt sich teuer.

Bist du reich geworden, brüste dich nicht; ist dein freund arm geblieben, bewirte ihn schlicht.

Keine Freunde findet der Grobian, keine Ruhe - der Liederjan.

Lässt du einen Funken fallen - ein Brand ist entflammt; lässt du eine Bemerkung fallen - ein

Gerücht ist entbrannt.

Rot im Gesicht - das Schuhzeug drückt. Schultern gebückt - Ehe ohne Glück.

Ein schlechtes Gewehr verfehlt das Ziel, ein Kind ohne Gehorsam bringt der Sorgen viel.

Willst du in ein Haus eintreten, beuge dein Hupt nie; willst du aus einer Quelle trinken,

geh getrost in die Knie.

Hochwasser unterspült auch ein befestigtes Ufer, üble Nachrede verdammt eine

Braut zur Jungfer.

Mit den Hörnern stößt der dümmste Stier am meisten. Wer nicht überzeugen kann,

droht mit den Fäusten.

Wenn ein Hund beißt, fließt Blut; beißt ein Gerücht, fließen Tränen in Strömen.

Sitz in der Jurte nicht tatenlos, tu dich vor den Leuten im Streit nicht groß.

Wenn vor Hunger knurrt der Bauch, kommt schlechte Laune auf.

Einen Knochen kann man nicht zweimal abnagen, den Freund darf man sich

nicht zweimal versagen.

Verbeiß dich nicht in einen Knochen, wenn du arm bist; wirf nicht mit Fleisch, wenn du reich wirst.

Nichts fester als ein doppelter knoten ist, nichts tiefer als das Feindschaft kann entstehen

durch spöttisches Lachen.

Wer Kühe hat, wird satt: wer Schafe hat, wird fein gekleidet sein.

Bist du allein - denke dir, was du willst ein einem fort, vor den Leuten bedenke jedes Wort.

Ein stumpfes Messer ist kein Messer, ein plumpes Wort ist auch nicht besser.

Ein Pfau entzückt sich an seinem Rad, ein Vater am Kind Entzücken hat.

Ein gefiederter Pfeil bleibt ohne Beute, unbekümmerter Leichtsinn schon manchen gereute.

Mein Pferd, und mag´s mager sein! Der Sattel schäbig - aber mein,

Den Räuber bringen schlaflose Hunde in Brast, der Märchenerzähler schläfrige Menschen hasst.

Ein dickes Scheit erdrückt das Feuer, die Unordnung der Hausfrau stellt sich teuer.

Willst du ein Pferd prüfen - reite kreuz und quer, willst du deine Verwandtschaft

erkennen - reite mit ihnen zusammen einher.

Mit Schönheit lässt sich kein Tee aufbrühen, mit einem Zopf kein Reitpferd ziehen.

Repariere lieber deine Schuhe, die Angelegenheiten anderer lass in Ruhe.

Der Schwur schärfer als ein Messer ist. Das Gerücht schneller als ein Hase flitzt.

Ein spitzer Splitter gelangt schnell in die hand, eifersüchtige Augen sehen stets über den Rand.

Wohin der Stein geworfen wird, dort bleibt er liegen; wohin man die Tochter gegeben,

dort muss sie leben.

Es will gekonnt sein, einen Strick zu drehen, und auch - ein Sprichwort zu verstehen.

Prahl nur mit dem, was du fängst. aus einer Stute wird kein Hengst.

Mit dem Tee für den Gast hat´s noch Zeit, die Pfeife aber halte griffbereit.

Bittet die Tochter - sollst du Nagel und Faden geben; bittet der Sohn - muss er

nach Messer und Feuer streben.

Die Tochter wächst bei der Mutter zur Jungfrau heran, der Sohn wird beim Vater zum Mann.

Vögel sitzen in einem verzweigten Baum, Menschen in der Jurte Raum.

Am Vogelknochen suche kein Fett, beim Obdachlosen kein Bett.

Wenn das Wasser bis zur Schnauze reicht, schwimmt auch ein kleines Kälbchen leicht.

Kaltes Wasser härtet Stahl, den Menschen stählen Not und Qual.

Ein gutes Wort tausche auch nicht gegen viel Fleisch, ein Geheimnis gibt für Speck nicht preis.

Der Blitz verursacht Brand im Ort. Der Krieg rafft Menschenleben fort.

Mach einen Falken nie im Fluge scheu. Erhebe nie unnötiges Geschrei.

Festgewalkter Filz hält stand bei Wind und Wetter. Feste Eintracht kann vor jeder Not erretten.

Der Himmel klart auf, auch nach mächtigem Sturm. Ein schlechter Charakter

ist beständig wie ein Turm.

Aus dem Russischen übersetzt und - wie die Originale - gereimt von Johann Warkentin; gesammelt und in Sprichwortform gebracht von Gisela Reller

Zitate: "Ich war der erste Nichtrusse, der die Republik Tuwa betrat. (...) Die `Philosophie´ der Tuwiner zerlegt den Menschen in mehrere Wesenheiten. Den Körper, `Fleisch, Knochen und Blut´, belebt das Tyn. Tyn haben alle Lebewesen, Menschen, Tiere und Pflanzen. Durch das Tyn leben sie, atmen und wachsen sie. Man darf Tyn mit Leben oder Lebenskraft übersetzen. Außer dem Tyn haben Menschen und Tiere noch eine Seele, Sünä, die sich schon zu Lebzeiten des Menschen, wenigstens für einige Zeit, vom Körper trennen kann. Manche Leute haben die Gabe, schweifende Sünä zu sehen; Schamanen und die tuwinischen Spökenkieker sehen sie manchmal in Menschengestalt. Auch Hunde können sie erblicken. Wenn ein Hund grundlos bellt, dann weiß man, daß er eine Seele gesehen hat. Ein Mensch, dessen Seele gesehen wird, stirbt bald."

Otto Mänchen-Helfen in: Reise ins asiatische Tuwa, 1931

*

„Tannu Tuwa ist hermetisch verriegelt. Rotarmisten sperren die wenigen Bergpässe, die über das Sajanische und das Tana-Gebirge in die riesige Tallandschaft führen. Nur Flugzeuge mit Hochdruckkabinen können die Felswände überfliegen. Jeder Zugang nach Tuwa ist ein Thermopylae [eine antike Ortsbezeichnung]. - Für die Sowjets ist dieser jahrzehntelange Vorposten Rußlands im Kampf um Asien heute `tabu´. Die Zeitungen, angefüllt mit Berichten aus den entlegensten Winkeln der Union, scheinen seinen Namen nicht mehr zu kennen.

Seit Hiroshima wird er mit Methode totgeschwiegen.“

"Der Spiegel" vom 8. Oktober 1948

*

"Ich war damals noch zu klein, um darüber nachzudenken, weshalb unter diesem hellen, glücklichen Himmel unser Leben so bitter und hoffnungslos war und weshalb es in unserem Birkenrindentschum so bettelarm zuging. (...) Zu dieser Zeit hatte sich an der Tersigmündung russische Bauern niedergelassen, fünf oder sechs Häuser standen dort. Wie gern hätte ich diese Holztschums einmal von innen gesehen und erfahren, wie die mir unbekannten Menschen darin lebten."

Saltschak Toka in: Das Wort des Arat, 1951

*

"Offiziell galten die Tuwiner als Lamaisten. Doch obwohl der Lamaismus seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts

in Tuwa verbreitet war, blieb der Schamanenkult bei den Tuwinern bis ins 10. Jahrhundert hinein lebendig. Es ist interessant, daß noch im Jahre 1931 mehr als 700 praktizierende Schamanen in Tuwa

registriert werden konnten."

Sewjan Wainschtein 1963 in: Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig,

Band XXIX, 1973.

*

"Der Schamanismus! War das jemals eine Religion? War es nicht vielmehr Lebensform naturverbundener und naturgläubiger Völker, war es nicht Medizin und Heil- und Tanzkunst, Verehrung der Ahnen, sorgfältiges Beobachten und Interpretieren von Natur und Umwelt, bunt verkleidet und angemessen dem Bildungsstand des Volkes? Schamanen waren keine Priesterkaste und keine Fürstenkinder, Schamanen kamen aus dem Volk; jeder konnte das werden, ob Mann oder Frau, sie hatten Gaben und Fähigkeiten, die anderen verschlossen waren - das war ihr einziges Privileg. Niemals hat eine der großen Religionen, weder der aufgezwungene Buddhismus noch das mit den russischen Kolonisten importierte Christentum, den Schamanismus verdrängen können, und noch heute, sagt der Professor, gebe es Reste davon in den entlegenen Teilen Tuwas."

Egon Richter in: Im Land der weißen Kamele, 1986

*

„In Tuwa sind archäologische Funde keine Seltenheit. Allein in der Ebene bei Arschan liegen Hunderte Hügelgräber, die meisten unerforscht. Die Steppe ist geradezu gespickt mit Steinstelen, die wie vergessene Bauklötze aus dem Boden ragen. In der Religion der Tuwa haben sie alle eine Seele. Die Einheimischen glauben, wenn man einen Stein bewegt, weint er drei Tage lang.

„Der Spiegel“ vom 23. August 2010

Als Reporterin der der Illustrierten FREIE WELT bereiste ich 1983 Tuwinien. In meinem Buch "Von der Wolga bis zum Pazifik", 236 Seiten, mit zahlreichen Fotos von Detlev Steinberg und ethnographischen Zeichnungen von Karl-Heinz Döhring, 1990 im Verlag der Nation, Berlin, erschienen, habe ich über die TUWINER, Kalmyken, Niwchen, Oroken und Tofalaren geschrieben.

Ankunft in Kysyl (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")

„Das Land der Tuwiner galt wegen der hohen Berge des Sajan bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts hinein als eines der am schwersten zugänglichen Gebiete Asiens. Sprichwörtlich sagte man, auf das `Dach der Welt´ anspielend: `Eher gelangst du nach Tibet als nach Tuwa.´

Mrs. French, eine Irländerin, hatte 1924 versucht, in die seit drei Jahren bestehende Volksrepublik Tannu-Tuwa zu gelangen. Der deutsche Ethnograph Otto Mänchen-Helfen schrieb darüber in seinem 1931 in Berlin erschienenen Bericht `Reise ins asiatische Tuwa´: `Sie kam im Auftrag eines amerikanischen Zeitungskonzerns in einem wunderbar ausgestatteten Automobil, mit Kinoapparat, Revolver und Worcestersauce, von Ulan-Bator, der mongolischen Hauptstadt, quer durch die Wüste Gobi. An der Grenze wurde sie angehalten und ebenso höflich wie entschieden zurückgeschickt.´

Fünf Jahre später jedoch gelang es Otto Mänchen-Helfen selbst, in das `für Europäer verschlossene Land Asiens´ einzureisen - als Völkerkundler, `bekanntlich politisch harmlos wie Pilzkenner und Briefmarkensammler´. Seit 1927 arbeitete er in Moskau als Leiter der Soziologisch-Ethnologischen Abteilung des Marx-Engels-Instituts, sein Ziel war, `den Schamanismus, die alte Religion der Völker Nord- und Innerasiens, an Ort und Stelle zu studieren´. Endlich, nach tausend Stellen und Ämtern und unzähligen auszufüllenden Fragebogen `was haben Sie im Jahre 1917 gemacht und warum?´, durfte der Bürger Otto (der Familienname wurde offensichtlich als solcher nicht erkannt) in die Volksrepublik Tannu-Tuwa `wallfahren´- zusammen mit fünf in Moskau studierenden Tuwinern, die `Schamanisten zu Atheisten, Anbeter Buddhas zu Anbetern des Traktors machen sollten´.

Heute ist es nicht schwer, als dienstreisender Ausländer, nach Tuwinien zu kommen - wenn das Wetter ein Einsehen hat. Dann nämlich besteigt man in Moskau ein Flugzeug und reist in etwa fünf Stunden entweder geradewegs nach Tuwiniens Hauptstadt Kysyl, oder - nicht täglich fliegt eine Maschine direkt bis Kysyl - man macht nach etwa vier Stunden Zwischenstation in Abakan, der Hauptstadt des Chakassischen Autonomen Gebiets. Von hier aus ist der Flugverkehr nahezu so wie anderswo der Busverkehr; in Abakan ist Endstation der Eisenbahn, nach Tuwinien führt noch kein Schienenstrang.

"Tuwa ist vielleicht das gottverlassenste Fleckchen auf der Welt, ganz sicher aber auf dem asiatischen Kontinent (...).

Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014

Von Abakan bis Kysyl hat man vierzig Flugminuten lang die Wolken unter sich und Muße, die Physiognomie der tuwinischen Fluggäste zu studieren. Sie haben breite Gesichter, hohe Backenknochen, asiatisch schmale Augen, immer tiefbraun; die Haare sind schwarz, ein wenig störrisch; Männer und Frauen sind von kleinem bis mittelgroßem Wuchs. Und ich bilde mir ein, einen Städter von einem Landbewohner unterscheiden zu können, nicht an der Kleidung, nein, allein nach dem Aussehen der Haut. Ist sie hart und faltig wie Leder, so sehe ich ihren Besitzer bei sengender Hitze inmitten der Steppe Schafe hüten. Oder auf einsamen Gebirgsweiden unterwegs mit einer Herde Kamele. Oder bei beißender Kälte als Gebieter über Yaks und Rentiere.

Schon aus der Luft bekommt man einen ersten Eindruck von dem Land: Man erblickt - wenn das Flugzeug mehr und mehr an Höhe verliert - den majestätischen Jenissej, erspäht die Berge des Sajan, schneebedeckt die höchsten, und Steppe, Steppe mit vielen kleinen, sich bewegenden Pünktchen: wohl Schafe, Ziegen, Pferde.

Kaum sind wir gelandet, empfängt uns eine Frau: Marina Smirnowa. Trotz ihres russischen Namens eine Tuwinerin, das sieht man auf den ersten Blick. Sie stellt sich als Mitarbeiterin des Gebietsparteikomitees der Tuwinischen ASSR vor und wird für die nächsten Tage unsere ständige Begleiterin sein.

Fünf Hotels hat Kysyl. Wir - so sagt sie - seien im Gästehaus des Gebietsparteikomitees untergebracht, weil man dort die schönste Aussicht habe. Die Zimmer allerdings, die seien in den Hotels schöner. Ob sie da wohl richtig entschieden habe, fragt sie mich. Ich nicke.

Heute, meint Marina Smirnowa, sollten wir erst einmal auspacken und ein wenig ausspannen; morgen beginn dann das Programm.

Von meinem Zimmer aus blicke ich auf ein ländliches Holzhaus. Auf dem Dach aalt sich eine Katze. (Bald schon wird sie auf den Namen meiner Katze Minka hören.) Das Haus steht direkt am Fluss. Und dieser Fluss ist der vielbesungene, vielbeschriebene Jenissej. Nur wenige Schritte von hier fließen der Kleine Jenissej. die Tuwiner nennen ihn Kaa-chem, Kleiner Fluss, und der Große Jenissej, von den Tuwinern Bij-chem genannt, zusammen, hier nimmt der eigentliche Jenissej seinen Lauf. Am gegenüberliegenden Ufer dehnt sich ein breiter Steppenstreifen, dahinter, verhangen durch zarte Nebelschleier, das Sajangebirge, terrassenförmig ansteigend in der Ferne mit weißen Gipfeln. Um diesen erhaben-schönen Anblick zu beleben, kommt gerade rechtzeitig ein Reiter ins Bild; gemächlich trabt er dahin auf seinem geschmeidigen braunen Pferd. Er ist ganz in Lila gekleidet, ob schon im Tonn - dem mantelartigen, wadenlangen, mit Fell gefütterten Obergewand für die kalte Jahreszeit, rechtsseitig zu schließen, in der Taille durch einen sehr langen Gürtel gehalten - oder noch im Deel - der Sommerkleidung, ähnlich im Schnitt, nur ungefüttert -, das kann ich von meinem Balkon aus nicht erkennen.

Wie immer auf Reisen packe ich nicht gleich aus, sondern mache mich sofort auf den Weg durch den fremden Ort, um mich erst einmal ohne Stadtführer umzusehen.

Den beschriebenen beruhigend-malerischen Ausblick hat man nur von den nach hinten hinaus liegenden Zimmern des Gästehauses. Geht man vorne hinaus, ist man sogleich inmitten einer Leben sprühenden Stadt mit meist fünfstöckigen Häusern und pulsierendem Verkehr. Beim ersten Spaziergang durch Kysyl fesselt vor allem das Theater mit seinen fremdartigen Holzornamenten meinen Blick, und mit Vergnügen schaue ich im liebevoll angelegten Kinderpark den Kleinen zu, wie sie auf den Großen - kunstvoll geschnitzten mannshohen Holzplastiken - respektlos herumtollen.

Auf dem Weg zurück ins Gästehaus biege ich nach rechts ab und bin, quer durch den Stadtpark gehend, unvermittelt wieder am Jennissej. Dem Fahrplan einer Anlegestelle ist zu entnehmen, dass hier bis zum Winter regelmäßig Schiffe verkehren. Viele Orte sind mit dem Auto unerreichbar, denn Tuwinien hat erst zwei asphaltierte Straßen: die eine führt von Kysyl nach Abakan, die andere von Ak-Dowurak nach Abasa.

Ein paar hundert Meter weiter, einen schmalen Pfad den Fluss entlang, steht ein Obelisk, der in russischer, tuwinischer und englischer Sprache verkündet, dass sich hier, genau hier, das Zentrum Asiens befindet. In englischer Sprache deshalb, weil Douglas Carruther, ein englischer Globetrotter mit Forscherambitionen, diesen Ort 1910 als erster geodätisch und mathematisch als das `Herz Asiens´ bestimmte.

Ein Obelisk in Kysyl, der verkündet, dass sich hier, genau hier, der Mittelpunkt Asiens

befindet - was Gisela Reller, Nina Charitonowa und Detlev Steinberg beeindruckt zur Kenntnis nehmen....

Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

Douglas Carruther ist einer der ganz wenigen, die Tuwa schon damals bereisten. Mänchen-Helfen beschreibt ihn als `spleenigen Engländer von der Art jener, die Jules Verne als Helden liebt´.

Carruther jagte damals durch die Welt zu dem einzigen Zweck, im Mittelpunkt eines jeden Erdteils einen Gedenkstein zu errichten. Afrika, Nord- und Südamerika hatten schon ihre Steine, als er auszog, dem Herzen Asiens ein Denkmal zu setzen. Nach seiner Berechnung lag es an den Ufern des oberen Jenissej. Als reicher Sportsmann, `zäh wie so viele Narren´, ließ er sich durch keine Schwierigkeit abschrecken. Er erreichte sein Ziel - für viel klingende Münze erlaubten ihm die mandschurisch-chinesischen Herrscher, das Denkmal zu errichten.

Nach seinem Aufenthalt in Tuwa schrieb Carruther, das die tuwinischen Araten (Viehzüchter) auf dem sicheren Weg des schrittweisen Erlöschens´ seien.

Meine Hotel-Aussicht mit dem "ländlichen Holzhaus", über die ich ich im vorangegangenen Kapitel schreibe, hat mir Lisa Klutschewskaja, Malerin und langjährige

Moskau-Korrespondentin der FREIEN WELT - nachdem mein Tuwinien-Beitrag in der FREIEN WELT Nr. 15/1984 erschienen war - freundschaftlich zur Verfügung gestellt.

Ich veröffentlichte es mit einem umfänglichen Text in der FREIEN WELT 1/1985. Leider - das Kätzchen Minka ist gerade abwesend gewesen...

Zeichnung aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

Wie die Tiere des Waldes (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")

"Vor mehr als zwanzig Jahren las ich die Erzählung `Das Wort des Arat´ von Saltschak Toka, dem Begründer der tuwinischen Literatur. Was er über die letzten Jahre der Oktoberrevolution und die Zeit während der Revolution schreibt, hat mich so beeindruckt, dass ich mich sogleich an dieses Buch erinnere, als unsere Reise in die Tuwinische ASSR geplant wird. Saltschak Toka (1901 bis 1973) beschreibt Armut und Hoffnungslosigkeit seiner Kindheit und Jugend, es ist die Zeit da Douglas Carruther den tuwinischen Araten ihr Aussterben prophezeite.

Aus Saltschak Tokas Erzählung in der Übersetzung von G. Tanewa:

`Fünf Kinder hatte meine Mutter: die Schwestern Albantschi und Kangy, die Brüder Schumuktai, Peshendai und mich, den Jüngsten. An den Vater kann ich mich nicht erinnern. Einen richtigen Namen hatte meine Mutter nicht. Die Leute nannten sie Tas Baschtyg, die Kahlköpfige.

Die Mutter war nicht schön, sie war klein und krumm. Eines Tages rief sie uns und erklärte, dass wir nun an einen anderen Ort ziehen würden. Zu sechst, eine nicht allzu schwere Last auf dem Rücken, erreichten wir die neue Heimat am Mergen. Die Mutter borgte sich von einem Holzfäller ein Beil und baute an der schönsten Stelle des Ufers, dort, wo die Vorberge endeten, einen kleinen Tschum, ein mit Birkenrinde bedecktes Stangenzelt. Als Lagerstatt für die Familie häufte sie darin Fichtenzweige und dürre Gras. Dann brachte sie trockenen Mist und streute ihn darüber, damit man weicher und wärmer schlafe. Die kleinen Stämme, das Gerippe der Hütte, waren oben zusammengebunden und von außen mir Birkenrinde belegt. Wenn es regnete, sickerte Wasser durch, im Winter drangen Wind und Kälte ein. Wir lebten im Tschum wie die Tiere des Waldes...

Wir hatten viele Nachbarn, doch sie waren ebenso arm wie wir und wohnten in ebensolchen Tschums. Gegen Ende des Winters vermieden wir es, einander anzusehen, so schrecklich war unser Anblick. Bei meinem älteren Bruder Peshendei drohten die Backenknochen die Haut zu sprengen, all seine Rippen waren zu sehen...

Als wir zur Tersingmündung gezogen waren, suchte uns als erster Gast Danila Potylitzyn auf, ein älterer, gebückt gehender Junggeselle. Er war einer der russischen Siedler vom Kaa-chem. Anfangs fürchteten wir uns vor ihm. Wenn er sich unserem Tschum näherte und Mutter und Albantschi nicht da waren, rissen wir in den Wald aus. Doch Danila kam immer öfter... Danila und Albantschi wurden Mann und Frau, doch nicht für lange; denn Danila ging im Herbst mit den Goldsuchern in die Taiga und kam bei Erdarbeiten um. Albantschi brachte eine Tochter zur Welt. Sie bekam den Namen Sürünma. Eines Nachts wurde ich wach und hörte, dass Sürünma kläglich weinte. Ich kroch unter die Lumpen, die als Decke dienten, und beobachtete heimlich die Mutter. Sie goss den Rest des Tees, der schon mit einer dünnen Eiskruste bedeckt war, aus der gusseisernen Schale in den Holzeiner und steckte Sürünmas Händchen hinein. Am nächsten Morgen knurrte sie: `Ich habe sie doch fest eingewickelt. Wie hat sie es bloß fertiggebracht, die Hände rauszustrecken? Um ein Haar wären die Hände weggewesen.´ Sie wandte sich an mich. `Wenn wir nicht vor Tag aufgestanden wären, wären ihr die Hände oder die Finger erfroren...´´

Inzwischen ist Saltschak zehn Jahre alt, die Familie wird immer kleiner, denn nacheinander gehen Schwestern und Brüder weg, um bei Fremden zu arbeiten.

`Um Peshendai und Kangy öfter besuchen zu können, entschlossen wir uns, in ihre Nähe zu ziehen. ich glaube, die Mutter hatte auch noch einen anderen Grund: Sie wollte gern dem Leben und der Arbeit der russischen Bauern zusehen... Hier gab es große Öfen aus Lehm, in denen aus gemahlenen Körnern eine runde Speise mit bräunlicher Kruste gleich für mehrere Tage im voraus gebacken wurde: Brot.´

Saltschak gewinnt in dem gleichaltrigen Russen Wanja einen richtigen Freund. Allerdings haben die beiden einiges miteinander durchzustehen. So, als Wanja seinen neuen Freund Saltschak mit ins Badehaus nimmt. Wie böse ist Saltschak, als Wanja ihm seinen Zopf abschneidet, weil sich darunter ein `richtiger Ameisenhaufen´ befindet. Oder als er ihm etwas in die Hand drückt, das wie Pyschtak (Hirschkäse) aussieht.

`Wanja rieb seinen Kopf mit dem kleinen Stück Hirschkäse ein und hatte plötzlich eine hohe weiße Mütze auf. Ich beeilte mich, ihm nachzueifern. Das war sie also, die Seife, braun mit weißem Schaum. So klein und setzte zwei Köpfen eine Mütze auf! Aber meine Fröhlichkeit fand sofort ihr Ende, als ich spürte, dass meine Augen voll von fressendem Gift waren. Ich würde sie nie mehr öffnen können...´

Doch nachdem Wanja ihn abgespült hat, schmerzten die Augen nicht mehr, und `sein Kopf, sein ganzer Körper waren leicht wie nie zuvor´. An jenem Tag war er ganz aufgeregt, als er sich dem Tschum näherte. Was würde die Mutter zum Verschwinden seines Zopfes sagen? `Die Mutter hörte sich meinen Bericht an an und hieß das Geschehene gut.´

Als Saltschak Toka elf Jahre alt war, und `also schon ein Mann´, verdingt die Mutter ihn bei der russischen Siedlerfamilie Lubaschnikow. Sie hatte sich vor den Saratower Kulaken und Gutsbesitzern hierher gerettet. In den Jahren, die Saltschak als Knecht verbrachte, erlebte er `viel und wurde größer und stärker...´ Oft kamen bewaffnete Menschen, `von den einen sagt man, es seien Weiße, von den anderen, es seien Rote, und den dritten, es seien Mongolen´. Und eines Tages umarmte ihn die Mutter und meinte: `Jetzt wird alles gut werden. Die armen Araten begrüßen die neuen Menschen, die nach Tannu-Tuwa gekommen sind, mit Freuden. Sogar die Taiga verneigt ich vor ihnen.´"

Hammel tuwinisch (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")

"An unserem ersten Abend im Tuwinerland sitzen wir noch lange mit Marina Smirnowa zusammen, die darauf bestand, bei unserer Premierenmahlzeit auf tuwinischem Boden dabei zu sein. Mir schmeckt von allen Gängen des umfangreichen Essens am besten Tyrtkan, hier das Rezept:

Man nehme Hammelfleisch, drehe es zweimal durch den Wolf, schmecke es mit Salz und Pfeffer ab und tue viel klein gehackte Zwiebeln dazu (etwa zwei Drittel Fleisch, ein Drittel Zwiebeln). Das ganze verdünne man mit Milch, diese Masse gebe man in eine feuerfeste Schale, in Tuwinien ist e stets eine Porzellanschale. Dann bereite man aus Roggenmehl einen dicken Teig, sozusagen als Deckel für das Porzellantöpfchen, und nun etwa fünfundvierzig Minuten ab damit in die Backröhre. Was danach zum Vorschein kommt, ist obenauf knusprig Gebackenes, das man wie Brot zu dm nunmehr in köstlicher Brühe schwimmenden, sehr herzhaft schmeckenden Fleisch dazu isst.

Das echt tuwinische Rezept gibt uns die Köchin Nadeshda Kuntschum, eine große, üppige Blondine, geboren in Krasnojarsk, von wo sie ihr Mann, ein tuwinischer Zahnarzt, nach Kysyl weggeholt hat. Sie haben zwei Kinder, eines zehn, eines fünf Jahre alt. Als ich sie frage, wie es ihr hier gefällt, sagt sie: `Ich habe mich so eingelebt, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, woanders zu wohnen.´- Besonders gefällt ihr die Landschaft Tuwiniens, von der die Köchin schwärmt: ´Hier erstrecken sich unübersehbare Steppen in unmittelbarer Nachbarschaft der Schnee bedeckten Gipfel; Rentiere, deren Artgenossen in der Tundra nahe des Arktischen Ozeans weiden, äsen hier in der Todsha-Senke; Maralhirsche, von denen viele glauben, es gäbe sie nur im Altai, lassen es sich auch in Tuwinien gut gehen, und im Süden ziehen Kamele durch die Sandbarchane, die Wüstendünen. Schneeweiße Bergkuppen, frisches Almgrün, bewaldete Berghänge, fröhlich rauschende Bergflüsse, spiegelglatte Seen, unüberschaubare Weiten - urwüchsige Schönheit, die den Menschen Ruhe und Freude spendet.´

Donnerwetter! An Nadeshda Kuntschun ist ja eine Dichterin verlorengegangen... Sie lacht über dieses Kompliment und ergänzt: `Und noch mehr als die Landschaft gefallen mir den Menschen in Tuwinien - sie sind einander sehr zugetan.´

Nachdem wir so einiges von der Köchin erfahren haben, möchte ich nun aber doch von Marina Smirnowa wissen, wie sie zu ihrem russischen Nachnamen gekommen ist. Bei ihr ist es ähnlich, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen. Sie hat in Moskau Journalistik studiert und sich von dort ihren russischen Mann mitgebracht. Er ist Radiologe, sie haben eine Tochter. Da die Kinder aus gemischten Ehen mit sechzehn Jahren selbst bestimmen, ob sie die Nationalität des Vaters oder die der Mutter annehmen wollen, interessiert mich, wie sich ihre Tochter entschieden hat. `Sie ist Tuwinerin´, antwortet Marina Smirnowa stolz.

Ich erinnere mich noch gut an meine Reise nach Burjatien, Tuwiniens Nachbarrepublik. Damals, 1975, war es durchaus noch nicht an der Tagesordnung, dass sowjetische Europäer sowjetische Asiaten heiraten. Und wenn schon eine gemischte Ehe, dann war in der Regel der Mann ein Burjate und sie eine Europäerin. Zehn Jahre später sucht in der lettischen Zeitung `Rigas Ball´ eine achtundzwanzig Jahre alte Burjatin, `nett und schlank, aufgeschlossen und lebensfroh, gute Hausfrau, mit Hochschulbildung´, einen `klugen, herzensguten, humorvollen Mann´; die Anzeige hat die bezeichnende Überschrift `Nationalität ohne Belang´.

1925 war in der Sowjetunion jede vierzigste Ehe national gemischt, 1975 jede zehnte, 1987 jede siebente; in Kasachstan, Lettland, Belorussland und in der Ukraine ist es bereits jede fünfte. Grund für die unterschiedlich hohen Zahlen ist einerseits der unterschiedlich stark ausgeprägte Nationalstolz, andererseits die unterschiedliche Migration der Bevölkerung. Beträgt die Stammbevölkerung in Lettland um die 50 Prozent, so beträgt sie in Armenien um die 90 Prozent, Mischehen-Ergebnis: in Lettland gleich 20,2 Prozent, in Armenien gleich 3,6 Prozent. Eine Umfrage in Usbekistan ergab, dass rund 20 Prozent der älteren Usbeken eine gemischte Ehe nur dann anerkennen, wenn der jeweilige Partner anderer Nationalität sich an die usbekischen Nationalbräuche zu halten verspricht. `Gemischte Ehen´, meint der Soziologe Professor Maßschud Dshumussow, Experte für die Theorie der nationalen Beziehungen vom Moskauer Akademie-Institut, `wechselten ihren Status von Ungewöhnlichem zu Normalem´.

Eine erstrebenswerte Entwicklung?

Bei kleinen Völkern - wir werden das noch bei den Niwchen auf Sachalin sehen - kann durch die große Zahl von Mischehen sogar der Bestand einer Völkerschaft gefährdet werden. In Tuwinien sind Mischehen bis jetzt nur in den größeren Städten an der Tagesordnung, in den vielen kleinen Dörfern lebt und heiratet man noch vorrangig unter sich. In die größeren Städte jedoch haben `die neuen Menschen´ auch ihre Lebensweise mitgebracht. Und zusammen mit dem elektrischen Licht, dem fließenden Wasser, dem Gasherd, den Stühlen, dem Besteck... hat sich in Stadt und Land vieles an ehemals tuwinisch-asiatischen Bräuchen den russisch-europäischen Verhaltensnormen angeglichen.

Auf der XIX. Unionsparteikonferenz der KPdSU 1988 sprach Michail Gorbatschow in seinem Bericht über die große Mobilität (Migration) der sowjetischen Bevölkerung. `Viele Menschen´, so sagte er, `leben außerhalb der Grenzen ihrer nationalen Strukturen, und Millionen Menschen leben nicht in den für sie bestimmten Territorien.´

Da hat mich denn doch mal interessiert, wie mobil die Sowjetbürger eigentlich sind.

Fünfhunderttausend Menschen siedeln jährlich in der Sowjetunion in andere Regionen um. 85 Prozent der Umsiedler sind jünger als vierzig Jahre, die Mehrheit bilden Zwanzig- bis Dreißigjährige. Über 20 Prozent haben für die Volkswirtschaft wichtige Facharbeiterberufe, 67 Prozent Ober- beziehungsweise Fachschuldbildung: groß ist der Anteil an Ingenieuren. Leider begeben ich jährlich Tausende `auf eigene Faust´ zu einer Großbaustelle, um dann eventuelle zu erfahren, dass sie dort gerade nicht gebraucht werden, woanders aber sehnlichst erwartet werden; man nennt das in der Sowjetunion unorganisierte Migration.´

Besser wäre es, wenn Umsiedlungsinteressenten das sowjetische Arbeitsvermittlungssystem in Anspruch nehmen würden, schließlich betragen die `Erschließungskosten´ für jeden Neusiedler fünfzehn- bis zwanzigtausend Rubel.